Vendredi 13 mai, Nicolas Maduro, le président du Venezuela, a étendu le « décret d’urgence économique » qui lui avait donné des pouvoirs supplémentaires depuis janvier ; il a également déclaré un état d’urgence de 60 jours qui lui confère un pouvoir très large pour traiter des menaces militaires externes et des problèmes de distribution et de production alimentaires.

Comme il fallait s’y attendre, les médias capitalistes du monde entier s’unirent dans un chœur de dénonciation, hurlant à la « dictature », tandis qu’un des principaux leaders de l’opposition de droite, Capriles Radonski, appela publiquement à la désobéissance face au décret. La menace est cependant bien plus réelle et vaut la peine d’être illustrée par quelques exemples.

Il y a un mois, un éditorial du Washington Post [1] a ouvertement appelé les pays voisins du Venezuela à une « intervention politique ». Le week-end du sommet Concordia à Miami, l’ancien président colombien Alvaro Uribe a exhorté les forces armées du Venezuela à entreprendre un coup d’Etat, ce qui devrait être complété, en cas d’échec, par une intervention militaire étrangère contre la « tyrannie ».

Au Venezuela, l’opposition de droite a invité de nombreuses fois l’Organisation des Etats Américains à s’appuyer sur sa « Charte démocratique » pour intervenir contre le président Maduro. L’opposition s’enhardit de l’éviction de Dilma Rousseff au Brésil et souhaite suivre le même chemin aussi vite que possible, par tous les moyens légaux ou illégaux. Francisco Toro, influent journaliste et blogueur vénézuélien de droite (et éditeur des chroniques de Caracas), vient d’écrire un article discutant ouvertement des avantages et des inconvénients d’un coup d’Etat [2], qu’il dit être constitutionnel et en aucun cas criminel.

Aujourd’hui, le gouvernement vénézuélien fait état d’une violation de son espace aérien par les forces américaines.

Dans une tentative de tirer profit des graves difficultés économiques auxquelles le pays est confronté, l’opposition réactionnaire a été très occupée à créer une situation de chaos et de violence qui justifierait un coup d’Etat ou une intervention étrangère pour accélérer le départ du président Nicolas Maduro. Des actes violents ont été commis à Zulia et Tachira. Constamment, des rumeurs d’émeutes et de pillages sont répandues, le plus souvent à tort.

Une crise très grave

Cela fait maintenant plus de 13 ans que je suis impliqué dans la défense de la révolution bolivarienne ; j’ai fréquemment visité le Venezuela et écris régulièrement sur sa situation. Rien de ce que je viens de décrire n’est vraiment neuf. Depuis le début, avec l’élection de Chavez en 1998, et surtout depuis les lois d’habilitation de décembre 2001, l’oligarchie vénézuélienne et l’impérialisme se sont lancés dans une campagne continue mêlant harcèlement, violence, déstabilisation, coups d’Etat, mensonges, diffamations, pressions diplomatiques, sabotage économique… Vous y pensez ? Ils l’ont fait.

Cette fois, néanmoins, il y a quelque chose de différent. Lors des tentatives précédentes, la volonté révolutionnaire des masses bolivariennes, travailleurs, paysans et pauvres a fait échouer les tentatives de la contre-révolution. Ce fut le cas contre le coup d’Etat d’avril 2002, et les lock-outs et sabotages de l’industrie pétrolière en décembre de la même année, avant que la révolution ne soit en mesure d’améliorer véritablement le niveau de vie. Ce qui n’a été possible qu’après la prise de contrôle totale du gouvernement sur les compagnies pétrolières, en 2003.

Pendant 10 ans, la révolution fut à même d’effectuer de larges réformes et d’améliorer les conditions de vie des masses. En parallèle, un mouvement de radicalisation politique avait lieu, au cours duquel le président Chavez et les masses révolutionnaires s’entraînaient dans une émulation réciproque. Le socialisme fut déclaré but de la révolution bolivarienne ; des expériences de contrôle ouvrier eurent lieu à grande échelle ; les usines furent occupées et les propriétaires expropriés ; les entreprises furent renationalisées. Des millions de personnes devinrent actives à tous les niveaux, dans une tentative de reprise en main de leur futur. Le moteur de la révolution, la force qui lui permit de contrecarrer toutes les tentatives de l’oligarchie et de l’impérialisme, était les masses révolutionnaires, actives, politiquement conscientes, et engagées à tous les niveaux.

Bien évidemment, cette période profitait du prix élevé du pétrole (qui atteignit un pic à 140 dollars le baril en 2008). Le gouvernement disposait d’une manne financière considérable issue des revenus du pétrole pour financer des programmes sociaux qui bénéficiaient à des millions (en termes d’éducation, de santé, d’alimentation, de logement, de retraite…). La question de la prise de contrôle des moyens de production n’a pas été posée immédiatement.

Le capitalisme ne peut pas être régulé

Des mesures ont été prises pour limiter le fonctionnement normal de l’économie de marché capitaliste, afin de défendre la révolution contre le sabotage de la classe dirigeante. Ceci incluait le contrôle des changes (pour empêcher la fuite des capitaux) et le contrôle des prix des produits alimentaires de base (pour défendre le pouvoir d’achat des pauvres).

Les capitalistes trouvèrent rapidement un moyen de contourner ces mesures. Le contrôle des changes devint une escroquerie et aboutit à un transfert massif des devises fortes issues des revenus du pétrole directement dans la poche des capitalistes sans scrupules. Comment ? Le gouvernement mit en place un taux de change subventionné, qui devait être utilisé pour l’importation de produits de base (alimentation et soins) et de pièces pour l’industrie.

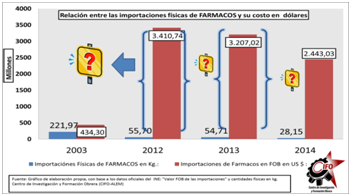

Au lieu de cela, les capitalistes demandèrent des dollars subventionnés pour les injecter ensuite sur le marché noir (inévitable effet secondaire du contrôle monétaire) ou dans des comptes bancaires à l’étranger. On vécut donc l’incroyable situation où le volume des importations diminuait alors que la valeur des importations (en dollars) augmentait massivement. L’économiste marxiste Manuel Sutherland a analysé les chiffres concernant les importations de produits pharmaceutiques.

En 2003, le Venezuela importait ses produits pharmaceutiques à 1,96 dollar le kilo. En 2014, les prix avaient atteint 86,80 dollars le kilo. Les importations s’étaient effondrées de 87 % en volume, mais avaient augmenté 6 fois en prix ! Des chiffres semblables peuvent être trouvés pour presque chaque secteur de l’économie pour lequel les capitalistes recevaient des dollars subventionnés pour importer des biens.

Une situation semblable s’est développée avec le contrôle des prix. Le secteur privé, qui a encore presque le monopole de la transformation alimentaire ainsi que de la distribution de nombreux produits de première nécessité, refusa de produire quoi que ce soit dont le prix fût contrôlé. Ainsi, pour contourner la régulation des prix du riz, il se mit à produire des variétés colorées ou aromatisées qui n’étaient pas réglementées.

Ce blocage de la production de la part des capitalistes privés a obligé l’Etat à endosser le rôle de producteur et de distributeur des produits alimentaires de base. L’Etat importait de la nourriture du marché mondial, la payait au prix du marché mondial avec les dollars du pétrole, et la vendait ensuite à des prix largement subventionnés dans des chaînes de supermarchés étatisées (PDVAL, MERCAL, Bicentenario).

Pendant un moment, ceci fonctionna plus ou moins bien grâce aux prix élevés du pétrole. Mais lorsque les prix s’effondrèrent et que l’économie entra en profonde récession, l’ensemble de l’édifice s’écroula comme un château de cartes. En 2014, le baril de pétrole vénézuélien était encore à 88 dollars. En 2015, il n’était plus qu’à 44 dollars et atteignait son plus bas niveau en janvier 2016, à 24 dollars.

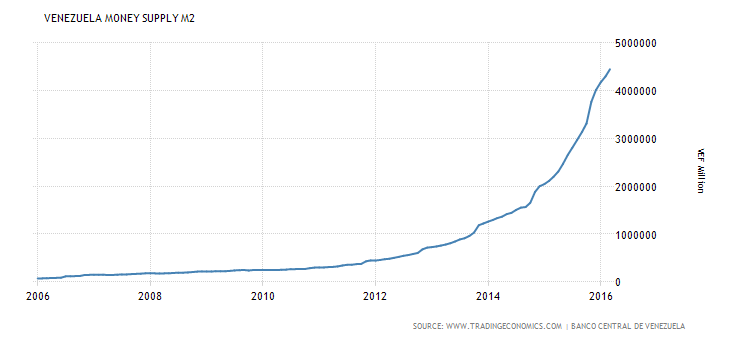

Pour continuer à financer les programmes sociaux (dont les produits alimentaires subventionnés), l’Etat se mit à imprimer d’énormes quantités de billets sans aucun ressort réel. Entre 1999 et 2015, l’agrégat monétaire M2 [un indicateur statistique utilisé entre autres pour mesurer l’inflation, NDLT] augmenta de plus de 15 000 % !

La combinaison d’une fuite massive de capitaux, du développement concomitant d’un marché noir du dollar, et d’une forte croissance de la masse monétaire en période de récession économique (3,9 % en 2014, 5,7 % en 2015) mena inéluctablement à l’hyperinflation. Le taux annuel d’inflation a ainsi atteint un record de 6 8 % en 2014, explosé ensuite en 2015 avec un taux de 185 % selon la banque centrale vénézuélienne.[3] L’inflation pour la nourriture et les boissons non alcoolisées était encore plus forte que la moyenne.

Le taux de change sur le marché noir du dollar a bondi de 187 bolivars par dollar en janvier 2015 à plus de 1000 bolivars par dollar maintenant (avec un pic à 1200 bolivars en février de cette année). C’est le taux de change sur la base duquel la plupart des prix des produits sont calculés maintenant.

Cette dislocation économique à grande échelle a également mené à une diminution rapide des réserves de change :

De 24 milliards de dollars début 2015, elles ont chuté à 12,7 milliards aujourd’hui, selon les chiffres de la banque centrale vénézuélienne.

Cette sombre situation a entraîné une forte baisse des importations du gouvernement en aliments et autres produits de base. Le total des importations a diminué de 18,7 % en 2015, créant une pénurie permanente de produits de base dans les chaînes de supermarchés possédées par l’Etat et qui les vendaient à des prix réglementés. Conséquence logique : un immense marché noir pour ces produits a vu le jour. La cause première en est les pénuries, qui se voient aggravées par l’existence du marché noir lui-même. La grande différence créée entre les prix réglementés (de plus en plus rares) et le marché noir rend ce dernier extrêmement attirant pour la vente de produits.

Voici un tableau comparatif des prix de produits de base vendus par lesbachaqueros (vendeurs au noir) dans les quartiers ouvriers et pauvres de Petare à Caracas, en mars :

Au cours des deux dernières années, le gouvernement a plusieurs fois décrété une augmentation du salaire minimum, de 10 000 bolivars en novembre 2015 à 15 000 bolivars maintenant, auxquels il faut ajouter 18 000 bolivars descesta ticket (un supplément alimentaire). Mais si vous devez acheter la plupart des produits de votre panier hebdomadaire au marché noir, ceci ne suffit pas. Comme les importations étatiques de nourriture ont été drastiquement réduites, les produits à prix réglementés sont de plus en plus rares et les gens se trouvent contraints d’aller faire une part de plus en plus grande de leurs achats au marché noir et libre.

Les pénuries ont engendré une forte corruption à tous les niveaux, vivant du détournement des produits de la chaîne d’approvisionnement officielle, gérée par l’Etat, vers le marché noir : de la famille qui fait la queue pendant des heures et revend ensuite une partie de ce qu’elle a acheté, jusqu’au gérant de supermarché d’Etat qui détourne des camions entiers pleins de produits (de mèche avec les gardes nationaux surveillant l’établissement), en passant par des gangs criminels qui engagent des gens pour faire la queue des heures durant et acheter n’importe quel produit subventionné encore disponible (en menaçant et graissant la patte des employés de supermarché, des gardes nationaux, des gérants, etc.), sans oublier le directeur national de la chaîne de supermarchés d’Etat Bicentenario, qui détourne des cargaisons entières de produits.

A ceci, il faut ajouter les mille et une façons que le secteur privé a pour briser le régime de régulation des prix. La farine de maïs manque continuellement, mais les arepas abondent. Il est quasiment impossible d’acheter des poulets à prix réglementés, mais les poulets rôtis ne manquent jamais. On ne trouve pas de farine de blé au prix officiel et les boulangeries utilisent ce prétexte pour ne pas produire la quantité habituelle de pain (dont le prix est réglementé), mais mystérieusement, elles sont tout de même capables de fournir toutes les autres variétés de pain, gâteaux et biscuits, dont on suppose qu’ils sont faits de farine… Qu’est-ce qui se trouve derrière cette énigme ? L’approvisionnement des établissements par des vendeurs en gros, mais à des prix non réglementés.

Toute tentative pour mettre fin à cette situation avec des mesures répressives contre les vendeurs au noir, bien qu’elles soient nécessaires, est vouée à l’échec : les petits ou gros bachaqueros ne sont pas le problème fondamental. La cause profonde est l’incapacité actuelle du gouvernement à financer l’approvisionnement en quantités suffisantes de produits pour couvrir l’ensemble de la demande, combinée avec le refus du secteur privé de produire et de vendre aux prix fixés par le gouvernement.

Une des raisons de cette intenable dislocation économique est donc la rébellion « naturelle » des producteurs capitalistes contre toute tentative de régulation des affaires du « libre marché ». Voilà ce que signifie vraiment la « guerre économique » dénoncée depuis de nombreuses années par le gouvernement bolivarien. Oui, indubitablement, il y a un sabotage économique délibéré qui chercher à frapper la classe ouvrière et à ébranler son soutien à la révolution. Mais dans le même temps, il est facile de comprendre que, du point de vue des capitalistes, s’il est possible d’obtenir une marge de profit de 100 %, 1000 % ou encore plus au marché noir, il n’y a aucune raison de vendre ou de produire des produits réglementés qui ne leur apporteront qu’un gain très faible, voire des pertes.

Ce qui a échoué au Venezuela ce n’est donc pas le « socialisme » comme les médias capitalistes aiment le souligner dans leur propagande. Bien au contraire : ce qui a clairement échoué, c’est la tentative d’introduire des systèmes de régulation pour que le capitalisme, même partiellement, se mette à servir l’intérêt des travailleurs. La conclusion est limpide : le capitalisme ne peut pas être régulé. L’essai dans ce sens a mené à une dislocation économique à très grande échelle.

La réponse du gouvernement : un appel au secteur privé

La majorité des Vénézuéliens est bien consciente, à des degrés divers, du rôle odieux joué par les compagnies privées comme Grupo Polar dans l’instauration d’une situation où dominent accaparement, racket, marché noir, spéculation, etc. Durant ma dernière visite au Venezuela, j’ai assisté à la discussion suivante dans une file d’attente :

Mujer A: “aquí tienen su patria bonita” – Mujer B: “a ver si creen que es el gobierno que produce la Harina PAN”

[Femme A, d’un ton méprisant : « voilà ton beau pays » (donc voilà ce que le chavisme t’a donné, des files d’attente). Femme B, sèchement : « tu penses que c’est le gouvernement qui produit la Harina PAN ? » (en réalité, c’est Grupo Polar qui a le contrôle monopolistique de la production de farine de maïs).]Le problème n’est pas que les gens ignorent le sabotage économique perpétré par le secteur privé, mais qu’ils considèrent le gouvernement incapable ou réticent à prendre les mesures nécessaires pour résoudre cette situation.

Au problème des pénuries alimentaires et à celui des activités criminelles, il faut ajouter la grave sécheresse qui frappe le Venezuela, effet collatéral d’El Nino, et qui a entraîné des difficultés de production d’électricité au barrage hydroélectrique El Guiri et donc de fréquentes coupures de courant au cours des derniers mois. En avril, le gouvernement a décrété la semaine de 2 jours ouvrés dans les institutions publiques pour réduire la consommation d’électricité.

Même dans ce domaine, il faut témoigner d’une campagne intensive de sabotage du réseau électrique du pays. Depuis de nombreuses années, des attaques à la bombe ont été perpétrées contre les centrales et les postes électriques dans différents endroits du pays. Elles coïncident généralement avec les périodes de campagnes électorales et des moments d’exacerbation des tensions politiques ; elles visent à provoquer des coupures de courant pour répandre un sentiment d’effondrement, de chaos, d’instabilité…

Quelle a été la réponse du gouvernement à ces problèmes ? Depuis au moins 2014, l’échec des tentatives de régulation du capitalisme est publiquement reconnu, de même que celui du financement des programmes sociaux avec les revenus du pétrole. On pourrait dire que le point de basculement a été le départ du gouvernement en juillet 2014 de l’ancien ministre des Finances Giordani. Depuis, la ligne dominante de la politique économique du gouvernement a consisté à faire encore plus de concessions aux capitalistes en espérant en retour gagner leur confiance pour une future collaboration et un redressement de la situation. En témoigne toute une série de mesures : la libéralisation partielle du contrôle des changes, un effacement partiel des subventions au prix du pétrole, l’établissement de zones économiques spéciales pour attirer les investissements directs étrangers ainsi que le rapatriement du capital détenu à l’étranger par des capitalistes vénézuéliens, l’ouverture d’Arco Minero à l’exploitation minière (111 000 km² de terres)…

Rien n’a marché. Le gouvernement a de fréquentes discussions avec des hommes d’affaires au cours desquelles ces derniers obtiennent des concessions allant dans le sens de leurs intérêts et se voient priés d’investir. Et, logiquement, au cours des négociations suivantes, les entreprises exigent des concessions encore plus grandes alors que l’économie demeure dans une crise profonde.

Pour être honnête, les concessions du gouvernement au secteur privé s’accompagnent de temps à autre de menaces d’expropriation. Mais elles ne sont jamais concrétisées. Ainsi, le 13 mai, lorsque le président Maduro a étendu l’état d’urgence économique et a décrété des pouvoirs d’urgence pour 60 jours, il a tout particulièrement prévenu que « toute usine paralysée par un capitaliste serait reprise et redonnée aux mains de la communauté ». Moins de 48 heures plus tard, dans une interview accordée à Reuters, le vice-président chargé de toutes les questions économiques du gouvernement, Perez Abad, a rassuré le capital international en « excluant la reprise des usines qui sont paralysées suite à un manque de matières premières ». Dans la même interview, il a souligné l’intention du Venezuela de continuer à rembourser sa dette extérieure, très religieusement, en totalité et dans les temps. Il a également ajouté que ceci impliquerait une nouvelle réduction des importations en 2016.

En réalité, bien que l’avertissement de Maduro ait été largement repris dans les médias internationaux, les Vénézuéliens n’y ont pas prêté grande attention. Il a proféré de telles menaces d’expropriation, notamment contre Grupo Polar, de si nombreuses fois, qu’il est maintenant l’homme qui crie au loup. Récemment, à chaque fois que les travailleurs ont repris des usines paralysées par les patrons, ils ont été confrontés à une chaîne sans fin d’obstacles bureaucratiques ou à la répression directe de la police bolivarienne. Dans la majorité des cas, même si les lois introduites par Chavez soutiennent les travailleurs et autorisent les expropriations et le contrôle ouvrier, la plupart des inspecteurs du travail sont dans la poche des patrons. Plutôt que d’accélérer le processus d’expropriation, ils continuent d’accorder des délais aux propriétaires pour payer les salaires et redémarrer la production, ce qui aboutit à la démoralisation des travailleurs en lutte.

Perez Abad est un représentant de premier choix de cette politique de concessions envers la classe capitaliste. Il est lui-même un homme d’affaires et l’ancien président d’une des fédérations d’employeurs du pays. Il est devenu ministre chargé des affaires économiques en février, succédant à Luis Salas, que les capitalistes qualifiaient de « radical ». Juste avant que Maduro décrète l’extension des pouvoirs d’urgence économique, Perez Abad avait déjà annoncé une nouvelle augmentation des prix des produits réglementés, après discussions avec les capitalistes concernés.

Plus récemment, pour tenter de répondre au problème des pénuries, le gouvernement a voulu promouvoir la mise en place de comités locaux de production et de ravitaillement. L’idée est que les communautés organisées gèrent directement elles-mêmes la distribution aux familles des produits alimentaires subventionnés. C’est un pas dans la bonne direction, qui pourrait renforcer le rôle des organisations de base. Cependant, cette mesure n’a eu, jusque-là, qu’un impact limité ; elle ne traite que de la question de la distribution, et pas de celle, primordiale, de la production et de la transformation, qui est le nœud du problème.

Impact sur la conscience

J’ai dit précédemment que quelque chose de nouveau a actuellement lieu. Qu’est-ce qui diffère des précédentes tentatives de la contre-révolution de mettre à bas le mouvement bolivarien ? Le stress et la pression constants d’avoir à faire la queue pendant des heures pour obtenir des produits de base, l’incertitude créée par les pénuries et l’hyperinflation ; le fait que cette situation perdure depuis maintenant plus d’un an et ne fasse qu’empirer ; la prise de conscience que, pendant que les masses souffrent, ceux qui se disent « bolivariens » et sont dans des positions de pouvoir bénéficient massivement de la corruption ; la lassitude d’avoir à batailler contre la bureaucratie au sein de son propre mouvement… Tout ceci a eu un impact sur la conscience d’une frange importante des masses qui avaient précédemment apporté leur soutien à la révolution. C’est la raison principale de la défaite aux élections à l’Assemblée Nationale, le 6 décembre, gagnées pour la première fois depuis 18 ans par l’opposition de droite. La révolution bolivarienne a alors perdu 2 millions de voix, ce qui a permis à l’opposition de remporter une majorité écrasante à l’Assemblée Nationale.

La défaite a conduit à une situation de blocage institutionnel. L’Assemblée dominée par la droite a essayé de faire voter des lois réactionnaires (dont une scandaleuse « loi d’amnistie » et une autre sur la privatisation des logements), qui ont été bloquées soit par le président, soit par la Cour suprême. Pendant ce temps, les initiatives prises par le président sont jugées non recevables par l’Assemblée.

Actuellement, l’opposition essaye de convoquer un référendum présidentiel révocatoire (une protection démocratique introduite par la révolution bolivarienne sous Hugo Chavez). Pour déclencher le processus, elle doit réunir un certain nombre de signatures et obtenir ensuite, lors d’une procédure électorale supervisée par le Conseil, les voix d’au moins 20 % des inscrits (3,9 millions). Ensuite un référendum pourrait être convoqué, au cours duquel l’opposition devrait recueillir plus de voix que Maduro n’en a obtenues au moment de son élection, pour pouvoir exiger son départ. S’il venait à partir cette année, en 2016, le président de droite de l’Assemblée Nationale assurerait l’intérim jusqu’à ce que de nouvelles élections présidentielles aient lieu. Mais Maduro essayera par tous les moyens de retarder tout référendum jusqu’en 2017, car alors, c’est le vice-président qui devrait assurer les fonctions jusqu’à la fin du mandat, en 2019. Ce qui montre également que la tête de la révolution bolivarienne n’envisage la lutte que d’un point de vue purement juridique et institutionnel.

L’oligarchie s’enhardit des défaites électorales en Argentine et Bolivie, et du départ de Dilma Rousseff au Brésil. Leur camp est en train de « gagner » et ils veulent maintenant « renverser le régime » au Venezuela. Ils ne peuvent pas attendre de passer par toutes les étapes d’un référendum révocatoire et encore moins d’attendre la fin du mandat de Maduro.

La situation a atteint les limites de la patience des masses. Il y a une semaine, un camarade de Catia, un bastion révolutionnaire de Caracas, décrivait ainsi la situation : « Jusqu’à il y a quelques semaines, vous deviez faire la queue pendant 4,6, 8 heures, mais avec cela vous pouviez faire vos achats pour 2 ou 3 semaines. Maintenant il n’y a plus rien. Lundi, ma mère et moi avons attendu et nous n’avons obtenu que du riz et des pâtes. Le reste, on doit l’acheter au marché noir, au prix des bachaqueros. Les salaires ne suffisent pas. La garde nationale stationne maintenant à l’extérieur des supermarchés locaux avec des fusils d’assaut pointés sur la file, qu’elle repousse de plusieurs centaines de mètres pour empêcher les pillages. » Il y a déjà eu des incidents de faible ampleur à Aragua et Guarenas.

Dans ces conditions, le danger existe que tout appel aux masses pour une mobilisation contre les menaces de la contre-révolution tombe dans l’oreille d’un sourd. Les masses ont montré encore et toujours leur volonté de se battre pour faire avancer la révolution ; mais elles ne sont pas du tout convaincues que leurs leaders savent où aller, ni comment.

Un coup d’État militaire ?

La combinaison d’une paralysie institutionnelle, d’une crise économique profonde, et d’un climat de violence de rue que l’opposition essaye d’instaurer pourrait également pousser l’armée à intervenir pour « restaurer la loi et l’ordre ». Au cours des dernières semaines, il y a eu constamment des rumeurs de préparation de coup d’État. Mardi 17 mai, Capriles, le leader réactionnaire de l’opposition, a appelé l’armée à se rebeller contre le président pour « soutenir la constitution ». Capriles n’est pas étranger aux coups d’Etat : il a joué un rôle dans l’éphémère coup réactionnaire d’avril 2002. Le commandement de l’armée a bien répété publiquement sa loyauté au bolivarisme, mais tout a ses limites.

C’est un moment critique de la révolution bolivarienne. Une intervention militaire, peu importe la forme qu’elle prendrait, serait un prélude à une « transition » vers la reprise du contrôle de l’Etat par l’oligarchie. Une partie des leaders bolivariens — les éléments corrompus, bureaucratiques et réformistes du haut du panier — sont déjà en train de se préparer à sauter du navire et seraient tout à fait prêts à participer à une sorte de gouvernement de transition pour « l’unité nationale », tant que cela leur garantit une certaine immunité.

Au même moment, alors qu’une partie des masses est fatiguée et usée, la colère grandit chez une frange des activistes les plus engagés, radicalisés suite à la défaite électorale de décembre. Depuis la base, un mouvement demande la radicalisation de la révolution.

Si les leaders bolivariens apportaient une solution ferme et décisive au problème des pénuries, cela raviverait une flamme d’enthousiasme révolutionnaire. De telles mesures seraient : le monopole du commerce extérieur ; l’expropriation de la chaîne de production et de distribution alimentaire, sous contrôle démocratique des travailleurs, communautés, et petits paysans producteurs ; le défaut de paiement de la dette extérieure ; l’expropriation des banques et des grandes entreprises ; un plan national démocratique de production pour subvenir aux besoins de la majorité. Ce programme, s’il était mis en œuvre, provoquerait immédiatement un affrontement encore plus grand avec l’oligarchie vénézuélienne et ses maîtres impérialistes, mais il permettrait au moins de consolider et d’étendre le soutien des masses, dont les problèmes seraient enfin traités de manière sérieuse.

Ne nous faisons pas d’illusions. Si la droite arrivait à son but et regagnait le contrôle total des pouvoirs étatiques (par n’importe quel moyen), le Venezuela ne redeviendrait pas une démocratie capitaliste « normale ». Non. Le programme de la classe dirigeante dans un pays rongé par une crise économique et sociale massive ne pourrait qu’être la guerre aux travailleurs. Elle passerait à l’offensive contre toutes les avancées sociales de la révolution. Mais elle devrait compter avec la résistance acharnée des masses ; il y aurait des tentatives d’écrasement du mouvement par la force. Dans ces conditions, un nouveau soulèvement du type Caracazo se dessinerait.

Toby Valderrama et Antonio Aponte l’ont très finement indiqué dans un récent article [4] : « le gouvernement doit comprendre que, qu’il s’agisse de la guerre économique, des invasions étrangères ou des attaques par des porte-paroles étrangers, fussent-ils Almagro (secrétaire général de l’Organisation des Etats Américains) ou Uribe (ancien président colombien), tout porte le même nom : capitalisme ! Et cela ne peut être combattu qu’avec une seule arme : le socialisme. Lutter pour le capitalisme ne convainc personne ni ne permet d’obtenir la victoire. Ces temps sont décisifs : soit vous êtes un révolutionnaire, soit un capitaliste. La capacité de la social-démocratie de tenir d’ardents discours et de jouer ensuite au pompier pour les éteindre touche à sa fin. »

C’est correct. Comme nous l’avons expliqué, les tentatives de régulation du capitalisme ont échoué. Il n’y a que deux voies possibles : retourner au capitalisme « normal » (et donc faire payer aux travailleurs le prix de la crise), ou avancer vers le socialisme (faire payer les capitalistes).

Il n’est pas trop tard. L’heure est grave et pleine de dangers. Cette situation ne peut être dépassée que par des mesures et une fermeté extrêmes. Assez d’hésitations ! Il faut mener la révolution à son terme !

[1] https://www.washingtonpost.com/opinions/venezuela-is-in-desperate-need-of-a-political-intervention/2016/04/12/d7071d98-00c9-11e6-9203-7b8670959b88_story.html

[2] http://www.caracaschronicles.com/2016/05/16/coups-constitutional-order/

[3] http://www.ine.gov.ve/documentos/NotasdePrensa/pdf/aviso180216.pdf

International — de Caspar Oertli, Berne — 05. 03. 2026

Suisse — de Michi Wepf, Bale — 05. 03. 2026

International — de Alan Woods — 01. 03. 2026

International — de Jules Legendre — 27. 02. 2026

Luttes de Libération — de Adela K., ICR France — 25. 02. 2026